活動データ

タイム

08:03

距離

28.3km

のぼり

70m

くだり

50m

チェックポイント

活動詳細

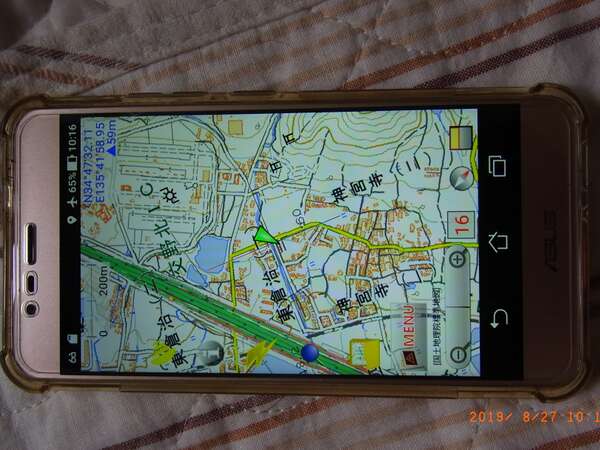

すべて見る前回、2/5に富雄川を降り始めましたが、時間切れにて小泉で終わってしまいました。今日はその続きで、富雄川河口(大和川合流点)を経由して、大和川に乗り換え、できれば海石榴市まで行きたいですが、無理かなあ。 本日は8時ちょっと前自宅発、8:26星田発電車、木津回りで大和小泉9:52着。これでは無理やなあ。放出回りでも8:30星田発で、9:40大和小泉。あまり変わらん。要はもっと早起せえということか。 富雄川河畔の道はすばらしく、よいウォークになりました。さらに廣瀬大社の佇まいも落ち着いた雰囲気を醸し出していてすばらしく、古来からの船運の様子もうかがえました。最初はお地蔵さんウォッチでしたが、廣瀬大社でオオナムチの雰囲気もうかがえるようになってきたのも面白い。 詳細はキャプションにて。 ※写真の関係で、前編は広瀬神社の先で大和川に出会うまで。それ以後、三輪の打会橋までを後編とします。 ■山旅ロガーデータ 切捨後 2023-02-22 09:56:55 2023-02-22 09:57:56~2023-02-22 18:02:34 合計時間: 8時間4分 平面距離: 28.75km 沿面距離: 28.90km 最高点の標高: 71m 最低点の標高: 34m 累積標高 (上り): 598m 累積標高 (下り): 579m 標高データの種類: 地理院標高

活動の装備

- その他(Other)Xiaomi11T

- その他(Other)TCL10Pro

- その他(Other)Zenfone3 MAX

- キヤノン(Canon)パワーショット SX720 HS

- ミレー(MILLET)M08842

- その他(Other)ワークマン エアロ ストレッチ クライミングパンツ

もしも不適切なコンテンツをお見かけした場合はお知らせください。