登る

短時間コースの富士山が見える山|家族連れ・初心者にもおすすめ

日本最高峰であり、世界文化遺産にも選定されている富士山(3,776m)。堂々とそびえるその姿は古来から数多くの文芸作品に登場し、日本人にとっては精神的に大きな存在です。

登山中の稜線、あるいは山頂から美しい富士山の姿を望むことができれば、おのずと高揚感や畏怖の念など、何かしらの感情が芽生えることでしょう。

今回は家族連れや初心者にもおすすめの、短時間で富士山の絶景を楽しむことができる山・コースを紹介します。

目次

手軽に登れる秀麗富嶽十二景・雁ヶ腹摺山【山梨県】

雁ヶ腹摺山からの富士山(もっちさんの活動日記)

「秀麗富嶽十二景」は富士山の展望峰が多い山梨県大月市が1992年に公布したもので、1番山頂から12番山頂までの12山域から全20座が選定されています。

その中で、標高では3番目に高いものの短時間で登頂できるのが、雁ヶ腹摺山(がんがはらすりやま、1,874m)。その理由は、登山口の大峠(1,561m)まで車でアクセスできること。ただしそこに至る真木小金沢林道は、例年12月上旬〜4月下旬は通行止めとなります。

500円紙幣にも描かれた富士山の絶景(どらさんの活動日記)

山頂直下に広がる草原より下は樹林帯となりますが、林道通行可能な期間中は春の新緑やツツジ、夏のマルバダケブキの花、秋の紅葉と美しい森、苔むした林床などを楽しみながら、山頂を目指すことができます。

また雁ヶ腹摺山からの富士山は、500円紙幣(1951年から1994年まで発行)の裏側に描かれた風景の撮影場所としても有名です。山頂には撮影者の名取久作氏の名前と撮影年月日(1942年11月3日7時15分頃)が記された看板も設置されています。

コース情報

コース定数:7(コース定数とは)

コースタイム:1時間50分

歩行距離:2.7km

累計標高差(上り):352m

累計標高差(下り):352m

太宰治の随筆にも登場する名山|三ッ峠山【山梨県】

天下茶屋(ときやまさんの活動日記)

昭和を代表する作家のひとりで、その破天荒な生き様を含めてファンが多い太宰治(1909年〜1948年)。当時太宰は東京・荻窪付近に住んでいましたが、師事していた作家・井伏鱒二を訪ねて、1938年に井伏の逗留先である御坂峠・天下茶屋へ滞在します。

このときに太宰と井伏が登ったのが三ッ峠山(1,785m)です。その様子は天下茶屋に滞在した際のエピソードを綴った随筆『富嶽百景』にも登場しますが、彼らは濃い霧に包まれて富士山を望むことはできませんでした。

三ッ峠山からの富士山(lingmu0114さんの活動日記)

天候に恵まれればご覧の通り、山頂からは間近に富士山を望むことができます。さらに西方向に目を転じると、南アルプス・八ヶ岳・奥秩父の山々の眺望が広がります。

天下茶屋のひとつ手前の三ッ峠山登山口バス停や駐車場からは、山頂直下にある2軒の山小屋の四輪駆動車が通行できるほどの歩きやすい林道が登山道となっており、初めての富士見登山にもおすすめの山です。

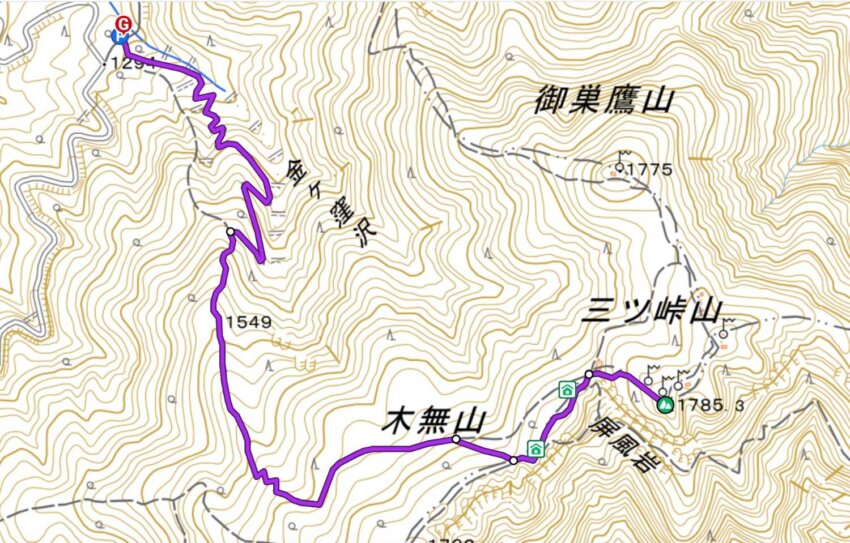

コース情報

コース定数:12(コース定数とは)

コースタイム:2時間50分

歩行距離:5.4km

累計標高差(上り):531m

累計標高差(下り):531m

飯能市街から手軽に登れる低山めぐり|天覧山・多峯主山【埼玉県】

多峯主山からの富士山(nonnonさんの活動日記)

池袋駅から飯能駅まで西武池袋線特急で約40〜45分と交通至便な飯能市周辺には、富士山を眺望できる低山が多数点在しています。中でも初心者におすすめなのが天覧山(197m)・多峯主山(とうのすやま・271m)です。

天覧山は元々愛宕山とよばれており、明治天皇が1883年に近衛兵の演習を視察するために登頂されて以来、山名が「天覧山」となりました。山頂は展望台になっていて、眼下に飯能市街、南に奥多摩の山々を前景にそびえる富士山を望むことができます。元日には初日の出を鑑賞する人々で賑わいます。

多峯主山のツツジ群落(いちごだいふくもちさんの活動日記)

ここから多峯主山へ続く見返り坂は、源義経の母・常盤御前が絶景に感動し何度も振り返ったという歩きやすい道、周囲には植物博士・牧野富太郎氏によって発見された飯能ササが自生しています。

多峯主山からの富士山眺望も見事。山頂直下や天覧山の中段にはツツジの群落があり、春は残雪の富士山と色鮮やかな花を楽しむことができます。天覧山下の能仁寺は紅葉の名所であり、季節を問わず楽しむことができる低山です。

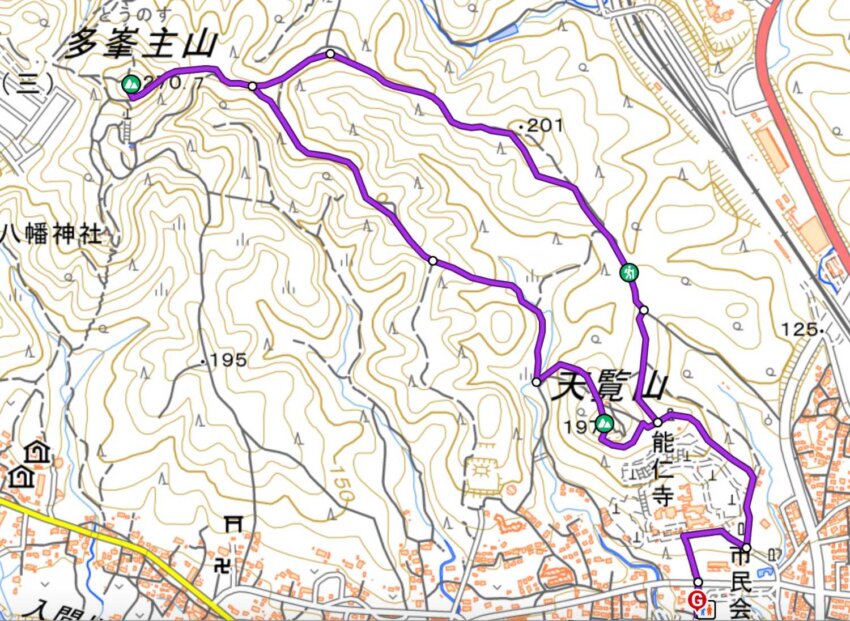

コース情報

コース定数:8(コース定数とは)

コースタイム:2時間10分

歩行距離:4.5km

累計標高差(上り):276m

累計標高差(下り):276m

奥高尾随一の展望峰は駐車場からわずか30分|陣馬山【東京都・神奈川県】

陣馬山からの富士山(撮影:鷲尾 太輔)

首都圏屈指の人気を誇る高尾山(599m)から西へ延びる奥高尾縦走路には、魅力的な山々が連なっています。とりわけ陣馬山(855m)は山頂周辺が草原になっており、牧歌的な光景と白馬の像がシンボルの人気の山です。

高尾山からの縦走ルートは8時間を超えるロングコースとなりますが、標高687mの和田峠までは車でアクセス可能。ここからであれば、片道わずか30分ほどで陣馬山へ登頂することができます。

山頂直下の階段(冒険王マサさんの活動日記)

和田峠からの登山道はひたすら木製の階段が続きますが、針葉樹林帯を抜けて周囲が開けてくると、山頂は間近。富士山はもちろん、丹沢山塊や奥多摩へと続く雄大な稜線を一望することができます。

公共交通機関利用の場合でも、JR高尾駅から陣馬高原下バス停まで行き、新ハイキングコースの往復であれば約3時間で登頂可能。JR藤野駅から陣馬登山口バス停経由の登山コースも2つあり、さまざまなコース設定が可能な山です。

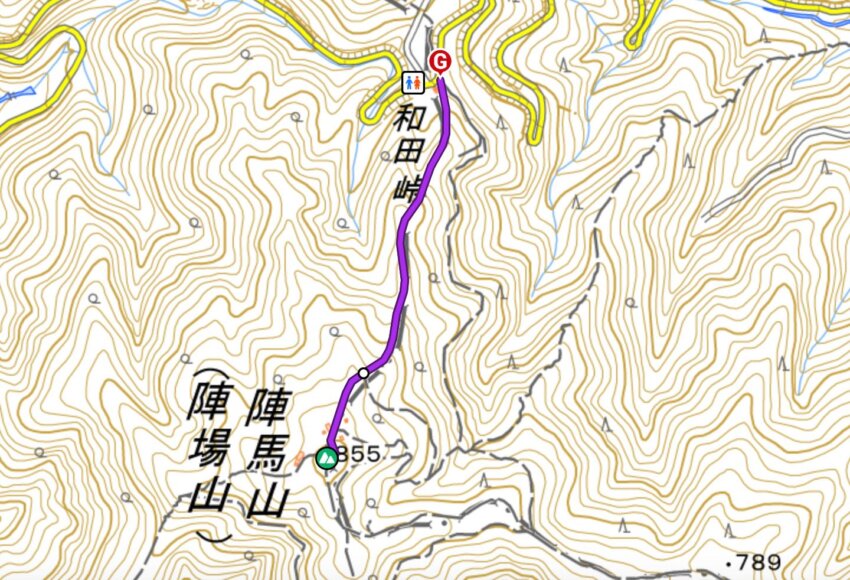

コース情報

コース定数:3(コース定数とは)

コースタイム:1時間

歩行距離:1.3km

累計標高差(上り):165m

累計標高差(下り):165m

山頂からの絶景はまさに天下の秀峰|金時山【神奈川県・静岡県】

金時山からの富士山(dashuさんの活動日記)

箱根外輪山の最高峰かつ最北、すなわち最も富士山に近い位置にそびえており、神奈川県・静岡県の県境ともなっているのが、金時山(1,212m)。日本三百名山にも選定されている人気の山です。

金時山は童話『金太郎』が生まれ育った場所として有名です。

南麓にはモデルとなった平安時代の武士・坂田公時(さかたのきんとき)を御祭神として祀る公時神社、奥の院には生誕地とされる金時宿り石があるほか、北東麓には金太郎が産湯に浸かったとされる夕日の滝があるなど、ゆかりの地が点在しています。

箱根方面の眺望(輝響さんの活動日記)

茶屋やバイオトイレが設置されて賑わう山頂から北側を望めば、大迫力の富士山が。また南側の箱根方面の眺望も秀逸で、仙石原の広大な草原、噴煙を上げる大涌谷、芦ノ湖の水面などを一望できます。

金時山へはさまざまな登山コースが延びていますが、比較的ゆとりがあるのが金時見晴駐車場をスタートし、比較的登りやすい金時登山口コースと合流するプラン。ハコネザサに囲まれた階段が続きますが、振り返ると前述の箱根の絶景が広がり、山頂に出た途端に富士山が見えるコースです。

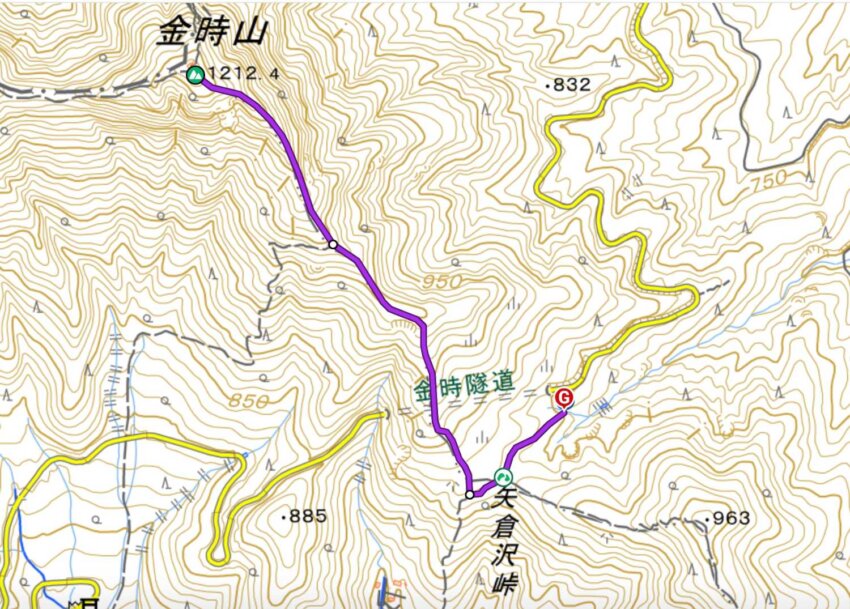

コース情報

コース定数:8(コース定数とは)

コースタイム:2時間

歩行距離:2.7km

累計標高差(上り):373m

累計標高差(下り):373m

駿河湾を前景にそびえる富士山|金冠山【静岡県】

金冠山からの駿河湾と富士山(shige28さんの活動日記)

数々の名湯や新鮮な魚介など、観光地としても魅力の伊豆半島。富士山の展望ポイントも随所にありますが、手軽に絶景を楽しむことができるのが金冠山(812m)です。

山頂直下を西伊豆スカイラインが走っていることから、だるま山高原レストハウスバス停から約45分、戸田峠駐車場からわずか約20分で、駿河湾を前景にそびえる富士山を望むことができます。

金冠山から見下ろす戸田漁港(takayukiさんの活動日記)

西側を見下ろせば、まるでミニチュアのような戸田漁港の風景を見下ろすことができます。富士山と海、両方の絶景を望むことが出来るのも伊豆半島ならではですね。

歩き足りなければ南側に連なる達磨山(981m)と組み合わせて歩くのもおすすめ。気持ちのよい笹原の稜線の随所から、富士山と駿河湾を眺望することができます。

コース情報

コース定数:2(コース定数とは)

コースタイム:40分

歩行距離:1.3km

累計標高差(上り):95m

累計標高差(下り):95m

手軽に富士山の絶景を楽しもう!

高尾山からの富士山(撮影:鷲尾 太輔)

日本のシンボルともいえる富士山の絶景は、本格的な登山者だけのものではありません。世代をまたいでの旅行やリフレッシュにぴったりの低山からでも、このように富士山の絶景を楽しめる山はたくさんあります。今度の休日、手軽な山歩で富士山を見に出かけませんか。

執筆=鷲尾 太輔(山岳ライター・登山ガイド)

トップ画像 =おひでさんさんの活動日記

山岳ライター・登山ガイド

鷲尾 太輔

登山の総合プロダクション・Allein Adler代表。山岳ライターとして、様々なメディアでルートガイドやギアレビューから山登り初心者向けのノウハウ記事まで様々なトピックを発信中。登山ガイドとしては、読図・応急手当・ロープワークなどの「安全登山」から、写真撮影・山岳信仰・アウトドアクッキングなど「登山+αの楽しみ」まで、幅広いテーマの講習会を開催しています。とはいえ登山以外では根っからのインドア派…普段は音楽・アニメ・映画鑑賞や、読書・料理・ギター演奏などに没頭しています。

この筆者の記事をもっと読む公式SNSで山の情報を発信中

自然の中を歩く楽しさや安心して山で遊べるノウハウに関する記事・動画・音声などのコンテンツをお届けします。ぜひフォローしてください。