石砂山(いしざれやま、577m)・石老山(せきろうざん、703m)には、昨年4月にギフチョウを見に行った際に、石砂山・石老山を登り、前後の東海自然歩道を歩いている。 https://yamap.com/activities/23495768 神奈川県の東海自然歩道は、メイン・サブルートが並行して走る区間が有り、この付近にも歩いていない区間が有る。 そこで今回は、道志川の青根から相模湖までの未踏区間を歩く事にした。石砂山・石老山の間は東海自然歩道は一本で歩き済なので、牧馬峠を経由する石砂山東尾根を選んだ。山と高原地図では、「東尾根は全箇所ヒルが多い」となっている。行くなら寒い季節の今だろう。 先日の雪でヒルは寝ていても、道はぐちゃぐちゃかと心配したが、石老山から顕鏡寺までの下りで少しぬかるんでいる程度で良かった。 嵐山手前の国道412号に出た所でバスに乗ろうとしたが、20分ほどの待ち時間でベンチも無く、歩き始めてしまった。歩きながら相模湖駅の電車の時間を調べると、バスでも同じ電車になる事が分かり、最後まで歩いた。 最近天気の悪い日が多かったが、快晴の良い山歩きが出来た。

三ケ木(みかぎ)でバスを乗り継ぎ、青根の大川原入口BSへ向かう。 車窓から石砂山(左)、石老山(右)が見えた

三ケ木(みかぎ)でバスを乗り継ぎ、青根の大川原入口BSへ向かう。 車窓から石砂山(左)、石老山(右)が見えた

同じく車窓から、 左は伏馬田城跡(536m)、右は石砂山(577m)

同じく車窓から、 左は伏馬田城跡(536m)、右は石砂山(577m)

谷に道志川が流れる。対岸の稜線を石老山まで歩く

谷に道志川が流れる。対岸の稜線を石老山まで歩く

道志川。すぐ下流には道志ダムがある

道志川。すぐ下流には道志ダムがある

大室山(1587m)

大室山(1587m)

たぶん、トンビかな? 数羽が舞っていた

たぶん、トンビかな? 数羽が舞っていた

天神峠(490m)まで舗装路を歩いてきた。途中に東海自然歩道の標識は無かった

天神峠(490m)まで舗装路を歩いてきた。途中に東海自然歩道の標識は無かった

この区間の東海自然歩道は、杣道の様だ

この区間の東海自然歩道は、杣道の様だ

綱子天神峠(480m)。ここには昔からの道が通っていた様だ。寛政2年(1790年)の道標が有り、「東 大山道」となっていた

綱子天神峠(480m)。ここには昔からの道が通っていた様だ。寛政2年(1790年)の道標が有り、「東 大山道」となっていた

峠には、今回初めてのベンチが有り休憩。初めての陽だまり

峠には、今回初めてのベンチが有り休憩。初めての陽だまり

途中、山里に出た。 左に黍殻山(1272m)、中央が袖平山(1431m)。 東海自然歩道のルートの稜線になる

途中、山里に出た。 左に黍殻山(1272m)、中央が袖平山(1431m)。 東海自然歩道のルートの稜線になる

廃校だろうか、現在は「Team UKYO」の看板がかかる。 元F1レーサーの片山右京が主催している自転車チームが、こんなところに有った。

廃校だろうか、現在は「Team UKYO」の看板がかかる。 元F1レーサーの片山右京が主催している自転車チームが、こんなところに有った。

城山(536m)に伏馬田城(ふすまだじょう)が有った。前回東側から登った時は、深い山の中と思ったが、西側には尾崎の山村が有った。甲斐武田との闘いでは、約百名が殺されたそうだ

城山(536m)に伏馬田城(ふすまだじょう)が有った。前回東側から登った時は、深い山の中と思ったが、西側には尾崎の山村が有った。甲斐武田との闘いでは、約百名が殺されたそうだ

この付近も、杣道の趣き

この付近も、杣道の趣き

北側が初めて開け、奥多摩の山々が見えた。

北側が初めて開け、奥多摩の山々が見えた。

伏馬田城への分岐。ここからは去年歩いた区間になる

伏馬田城への分岐。ここからは去年歩いた区間になる

送電線鉄塔下から、石砂山を見る。右の石砂山(577m)と石砂山西峰(572m)

送電線鉄塔下から、石砂山を見る。右の石砂山(577m)と石砂山西峰(572m)

石砂山と西峰とのコル。今回は西峰にも登る

石砂山と西峰とのコル。今回は西峰にも登る

石砂山西峰(572m)の山頂。 「なぜ、山に登るのか?」 「そこがグレーピークだから」

石砂山西峰(572m)の山頂。 「なぜ、山に登るのか?」 「そこがグレーピークだから」

石砂山(577m)山頂 ギフチョウの季節は多くの人がいたが、今日は私一人

石砂山(577m)山頂 ギフチョウの季節は多くの人がいたが、今日は私一人

ここは藤野15名山の一つ。 奥に丹沢三峰がポコポコポコと見える。1350mくらいのピーク

ここは藤野15名山の一つ。 奥に丹沢三峰がポコポコポコと見える。1350mくらいのピーク

大室山(1587m)に隠された富士山.。 八王子付近では「富士隠し」の異名を持つと聞いた

大室山(1587m)に隠された富士山.。 八王子付近では「富士隠し」の異名を持つと聞いた

石砂山東峰への分岐。右手に下るがマークも無い。 ここから牧馬峠までは、ピンテの一つも無かった

石砂山東峰への分岐。右手に下るがマークも無い。 ここから牧馬峠までは、ピンテの一つも無かった

落葉で滑る急斜面で撮ったつもりだが、平らに見えるのは気のせい

落葉で滑る急斜面で撮ったつもりだが、平らに見えるのは気のせい

これから向かう、石老山(703m)が奥に見える

これから向かう、石老山(703m)が奥に見える

牧馬峠に出てきた

牧馬峠に出てきた

峠の300mほどは路肩が弱いらしく、幅2mの鉄柱で大型車を規制している。15年前は、未舗装だった記憶有り。中央高速渋滞時の抜け道に使っていました

峠の300mほどは路肩が弱いらしく、幅2mの鉄柱で大型車を規制している。15年前は、未舗装だった記憶有り。中央高速渋滞時の抜け道に使っていました

ここが石老山への登り口か?ピンテを見て登ったが、ほとんど崖だった。 他にルートは見えなかった

ここが石老山への登り口か?ピンテを見て登ったが、ほとんど崖だった。 他にルートは見えなかった

東海自然歩道に合流した。初めて雪を見た

東海自然歩道に合流した。初めて雪を見た

石老山山頂付近には雪が残っていた。ここからの下りでは、少しぬかるんでいた

石老山山頂付近には雪が残っていた。ここからの下りでは、少しぬかるんでいた

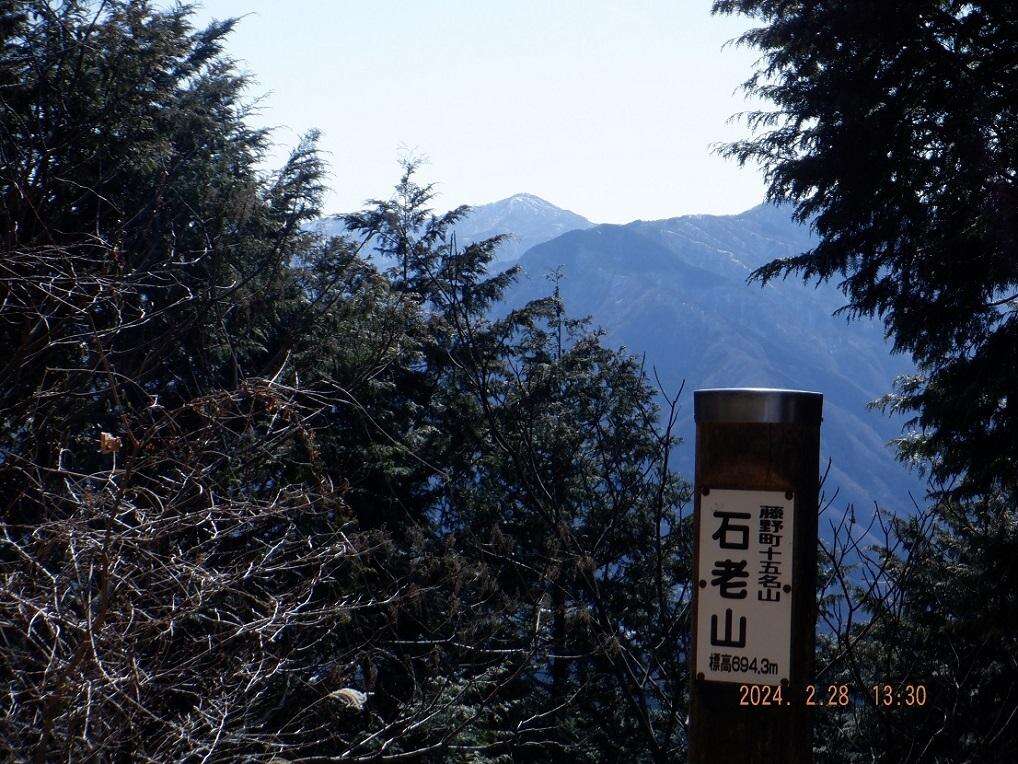

石老山も藤野15名山。 奥のピークは、神奈川県最高峰蛭ヶ岳(1673m)

石老山も藤野15名山。 奥のピークは、神奈川県最高峰蛭ヶ岳(1673m)

富士隠し(大室山)と富士山

富士隠し(大室山)と富士山

左から下って来た。前回は、右から合流する桜道を歩いたので、ここから暫く東海自然歩道の初区間になる

左から下って来た。前回は、右から合流する桜道を歩いたので、ここから暫く東海自然歩道の初区間になる

八方岩から、津久井城山(左の独立峰)を見る 八方岩の説明に、 「八方が見えると言われるが、東南方向がみえるだけ」と有った。ちびまる子のナレーターの様だ

八方岩から、津久井城山(左の独立峰)を見る 八方岩の説明に、 「八方が見えると言われるが、東南方向がみえるだけ」と有った。ちびまる子のナレーターの様だ

石老山でもっとも大きい擁護岩。高さ22mx横幅19m

石老山でもっとも大きい擁護岩。高さ22mx横幅19m

弁慶の力試岩 説明では、 「中央に拳の跡が二つある。弁慶は強かった人かも知れないが、岩に拳の跡を残す力は無かったと思う」

弁慶の力試岩 説明では、 「中央に拳の跡が二つある。弁慶は強かった人かも知れないが、岩に拳の跡を残す力は無かったと思う」

桜道と合流した

桜道と合流した

石老山顕鏡寺に着く、山の名前は、この寺の山号からと言う。大石がゴロゴロしている

石老山顕鏡寺に着く、山の名前は、この寺の山号からと言う。大石がゴロゴロしている

最後の東海自然歩道未踏区間に入る

最後の東海自然歩道未踏区間に入る

ほとんど未舗装林道だったが、山道も有った。これだけ緩やかな区間は、神奈川では他に無いだろう

ほとんど未舗装林道だったが、山道も有った。これだけ緩やかな区間は、神奈川では他に無いだろう

右から降りてきた。向いは嵐山とプレジャーフォレスト(旧ピクニックランド)

右から降りてきた。向いは嵐山とプレジャーフォレスト(旧ピクニックランド)

相模湖駅まで歩いたが、湖岸からは高尾・陣馬の山が良く見えた。 奥に景信山(727m)

相模湖駅まで歩いたが、湖岸からは高尾・陣馬の山が良く見えた。 奥に景信山(727m)

三ケ木(みかぎ)でバスを乗り継ぎ、青根の大川原入口BSへ向かう。 車窓から石砂山(左)、石老山(右)が見えた

同じく車窓から、 左は伏馬田城跡(536m)、右は石砂山(577m)

谷に道志川が流れる。対岸の稜線を石老山まで歩く

道志川。すぐ下流には道志ダムがある

大室山(1587m)

たぶん、トンビかな? 数羽が舞っていた

天神峠(490m)まで舗装路を歩いてきた。途中に東海自然歩道の標識は無かった

この区間の東海自然歩道は、杣道の様だ

綱子天神峠(480m)。ここには昔からの道が通っていた様だ。寛政2年(1790年)の道標が有り、「東 大山道」となっていた

峠には、今回初めてのベンチが有り休憩。初めての陽だまり

途中、山里に出た。 左に黍殻山(1272m)、中央が袖平山(1431m)。 東海自然歩道のルートの稜線になる

廃校だろうか、現在は「Team UKYO」の看板がかかる。 元F1レーサーの片山右京が主催している自転車チームが、こんなところに有った。

城山(536m)に伏馬田城(ふすまだじょう)が有った。前回東側から登った時は、深い山の中と思ったが、西側には尾崎の山村が有った。甲斐武田との闘いでは、約百名が殺されたそうだ

この付近も、杣道の趣き

北側が初めて開け、奥多摩の山々が見えた。

伏馬田城への分岐。ここからは去年歩いた区間になる

送電線鉄塔下から、石砂山を見る。右の石砂山(577m)と石砂山西峰(572m)

石砂山と西峰とのコル。今回は西峰にも登る

石砂山西峰(572m)の山頂。 「なぜ、山に登るのか?」 「そこがグレーピークだから」

石砂山(577m)山頂 ギフチョウの季節は多くの人がいたが、今日は私一人

ここは藤野15名山の一つ。 奥に丹沢三峰がポコポコポコと見える。1350mくらいのピーク

大室山(1587m)に隠された富士山.。 八王子付近では「富士隠し」の異名を持つと聞いた

石砂山東峰への分岐。右手に下るがマークも無い。 ここから牧馬峠までは、ピンテの一つも無かった

落葉で滑る急斜面で撮ったつもりだが、平らに見えるのは気のせい

これから向かう、石老山(703m)が奥に見える

牧馬峠に出てきた

峠の300mほどは路肩が弱いらしく、幅2mの鉄柱で大型車を規制している。15年前は、未舗装だった記憶有り。中央高速渋滞時の抜け道に使っていました

ここが石老山への登り口か?ピンテを見て登ったが、ほとんど崖だった。 他にルートは見えなかった

東海自然歩道に合流した。初めて雪を見た

石老山山頂付近には雪が残っていた。ここからの下りでは、少しぬかるんでいた

石老山も藤野15名山。 奥のピークは、神奈川県最高峰蛭ヶ岳(1673m)

富士隠し(大室山)と富士山

左から下って来た。前回は、右から合流する桜道を歩いたので、ここから暫く東海自然歩道の初区間になる

八方岩から、津久井城山(左の独立峰)を見る 八方岩の説明に、 「八方が見えると言われるが、東南方向がみえるだけ」と有った。ちびまる子のナレーターの様だ

石老山でもっとも大きい擁護岩。高さ22mx横幅19m

弁慶の力試岩 説明では、 「中央に拳の跡が二つある。弁慶は強かった人かも知れないが、岩に拳の跡を残す力は無かったと思う」

桜道と合流した

石老山顕鏡寺に着く、山の名前は、この寺の山号からと言う。大石がゴロゴロしている

最後の東海自然歩道未踏区間に入る

ほとんど未舗装林道だったが、山道も有った。これだけ緩やかな区間は、神奈川では他に無いだろう

右から降りてきた。向いは嵐山とプレジャーフォレスト(旧ピクニックランド)

相模湖駅まで歩いたが、湖岸からは高尾・陣馬の山が良く見えた。 奥に景信山(727m)