登る

大橋未歩の海外登山 ジョン・ミューア・トレイル(JMT)体験記 #07|天空の湖と冒険の終わり

登山好きとしても知られるフリーアナウンサーの大橋未歩さんが、アメリカのロングトレイル 、John Muir Trail(ジョン・ミューア・トレイル)を歩いたときの”旅の記憶”を綴るフォトエッセイ。連載第7回目にして、いよいよ最終回を迎えます! 10日間の冒険の終わりに、大橋さんは何を思ったのでしょうか?

大橋未歩のジョン・ミューア・トレイルの山旅エッセイ #07/連載一覧はこちら

目次

夫婦喧嘩

夫の背中が遠くに小さく見える。私はふてくされたように、またわざと歩みを遅くする。もちろん夫は振り返らない。昨日はあんなに仲が良かったのに・・・。私はすがるように、胸元で揺れているネックレスを握り締めた。

今となっては何故喧嘩をしたのか思い出せない。きっとまた私がデリカシーのないことを言ったのだろう。夫は無口で繊細だ。一方私は良く言えばおおらか、悪く言えば鈍感。喧嘩のきっかけは必然的に私になる。そういうふうになっている。いや多分理由なんて何でも良かったのかもしれない。旅も7日目に入り、2人とも疲れや緊張感でピンと張った心をいっとき解放したかったのだと思う。

昨日はサプライズで私の誕生日を祝ってもらい、ネックレスと手紙をもらって涙した。皮肉なことに、幸せの翌日だから安心して夫婦喧嘩ができている気もする。今喧嘩をしても、何も壊れないし、何も失わないことを頭のどこかで理解しているのだ。

#06|マンモスレイクの思い出より/夫からのサプライズ・プレゼントに涙した場面

しかも今日の行程はアップダウンもなく見晴らしのいいトレイルを辿るだけ。道に迷う心配もない。安全地帯にいるから思いっきりぶつかれる。夫婦喧嘩って案外そんなものかもしれないと思いつつ、私は一応「ごめんね」のタイミングを探して、ひたすら続くトレイルをダラダラと歩いた。

✳︎

ほぼ無言のまま約12km歩いて着いたのはヴァージニア・レイク(Virginia Lake)。標高3,153mにある全長1kmほどの湖。風もなく、水面は磨き上げた鏡のようにすべらかだ。周りを囲む針葉樹や切り立った山々の微細な輪郭まで、広大な湖面が見事に写し取っている。

私は、頭を上下に忙しなく動かし、地上の山と、湖面の山を交互に目に焼き付けた。その全てを視界におさめる場所に巨大な花崗岩が鎮座している。2mほどの高さで座面はほぼ平ら。ここに座って、コーヒーを飲みながらゆっくりこの景色を吸い込む朝を想像する。ふと、仲直りしなきゃと思った。穏やかな気持ちでちゃんとこの景観と向き合いたかった。

人間敷布団

互いに「ごめんね」が切り出せないまま、この日は早めに床に就いた。しかし標高が高く、谷合で昼間日差しがあまり当たらなかったからか、底冷えが酷くて眠れない。持ってきたマットは1.5cmの超軽量極薄仕様。アウターを何重にも着込んでも、腰や背中から体温が地面に吸い取られていく。どうにか寒さを凌ごうと寝袋の中でもぞもぞするものだから横で寝ていた夫が起きてしまった。

すると夫が言った。

「乗る?」

「乗る?」

私は聞いた。

「俺に乗る?」

そう、それは私が底冷えで眠れないことを悟った夫からの、自らを敷布団にするという提案だった。

「え!?いいの!?」

少しは遠慮しろよと思うのだが、あまりの寒さに2つ返事で賛同した。ゆっくり乗っても体重が変わらないのは百も承知で、なんとか重量をごまかすために恐る恐る乗ってみた。

「うっ・・」

今にも息絶えそうな呻き声。夫の肺から空気が押し出されていくのが聞こえる。標高3,000m越えでこれは厳しかろう。しかも二人分の体重でマットはペタンコに潰れているだろうから、底冷えも相当なものだ。申し訳ないと思いつつも、やはり人間敷布団は格段に温かい。冷え切った体に血が通っていく。だが・・・今度は不安定で眠れない。当たり前だ、私が敷いているのは布団ではない、人間なのだ。私はいそいそと夫から下りて定位置に戻った。

「ごめんね・・・」

言いたかった言葉がようやく出た。何に対してのごめんなのかもはや分からなかったが、とにかく申し訳なかった。そのままいつの間にか眠りについていた。

ヴァージニア・レイクの朝焼け

いつも目覚ましは太陽に任せるのだが、今日は設定していた携帯のアラームに起こしてもらった。薄いテントの生地の向こうから、夫がガスで湯を沸かす音が聞こえる。テントから顔を出すと空が白んでいた。良かった、まだ太陽は出てない。

「おはよう」

「おはよう」

朝は冷える。鼻から空気を吸い込むと涙が出る。

寝ぼけ眼を擦りながら、コーヒーの粉末に湯を注ぐ。あたりに豆の香ばしい香りが広がった。早くカップに口をつけたい。でも飲む場所は決めている。こぼさないように、カップを持ってそろりと岩に移動した。

熱々のコーヒーをすすりながら、二人並んで日の出を待つ。世界から音が消えて無くなってしまったみたいに静かだ。遠くで鳥が水面から飛び立った。それが合図かのように太陽が稜線から少しずつ顔を出す。湖がじわじわと黄金色に染められていく。そして、私たちの顔も上から少しずつ照らされていく。寒さで硬直した体がほぐれて和らいでいくのを感じる。

「あっっったかい・・・。太陽って、ほんとなんか、すごいね」

寝て、起きて、食べて、歩く。当たり前のことを繰り返す毎日。けれど、自然の力にいつも驚かされてばかりいる。

スコー・レイク

8日目。そろそろ佳境にさしかかったところで、この旅で一番のお気に入りとなる湖に出会った。ガレ場を登りきったところに突如出現したのはスコー・レイク(Squaw Lake)。そこはまさに天空の湖だった。四方は山に囲まれ、頭上は真っ青な空で蓋をされているような箱庭。遥か下方に見える地上より、天の方が近く感じられる。人間にはまだ見つかっていないような、天女の隠れ家のような、神秘的な空間なのだ。乾いた岩場の上にこんなに美しい湖があるなんて、地球とはなんと奥深いのだろう。

近寄ると、淡い水色の層は表面の透明度を保ったまま水底の白沙へと続いている。水面を風が優しく撫でる度に、波紋が規則的に広がる。その波に太陽が反射して煌きが空間を満たしていく。小さな滝から水が岩を縫うように流れて、このスコー・レイクにトロトロと注がれている。

「源泉かけ流し!」

思わず叫んでしまった。

この湖と出逢うためにこの旅があったんじゃないかと思うくらいに気に入ってしまい、手に入れた箱庭をなめるように散歩した。

散歩から帰ってくると、私たちのバックパックのそばで動くモフモフしたシルエットが視界に入った。私は息を飲んだ。巣穴に用を足してしまった恨みでジリスが化けて出てきたのかと思ったのだ。自分が思った以上にリス穴大便事件の罪悪感は尾を引いていた。しかしそのモフモフはリスの5倍ほど大きい。

マーモットだ。

人間に慣れているのか、少しずつ距離をつめてくる。飛び出した前歯がどこか間抜けで愛らしい。カメラが興味深いのか、写真を撮ろうとすると寄ってきてレンズに鼻を擦り付ける。この山の上では、一度も人間に攻撃されたことがないのだろうか。かつて北極のペンギンが人間を恐れなかったように。あるいは、もしかしたら誰かが食べ物を与えたのかも知れないな、とふと思う。それがこのマーモットにとって幸福なことなのか否か、私にはわからない。

しかし、山での出会いはこんな穏やかなものばかりではない。最後の最後に恐怖が待っていたのだった。

爆速下山

翌日、私たちは爆速で山を駆け下りていた。目指すはトーマスエジソンレイク。その対岸に、街へと続く道がある。そう、私たちは山を下りることを決めたのだった。

ジョンミュアートレイルは全340kmの行程だが、約3分の1しか歩いていない。もともとの予定では、約30km先のビショップという小都市へ出るはずだった。しかし、肉汁滴るバックリブにビールを堪能したマンモスレイクリゾートから山へ戻って間もなく、その旅程が現実的でないことがわかった。

私たちの歩調が、驚くほど速度を落としていたのだ。1日平均15kmは歩いていたのに、マンモスレイクから帰ってきてからは連日10kmくらいしか距離を稼げていない。あの極楽で知ったのは、肉とビールだけではなかった。ゆとりという甘い蜜も覚えてしまったらしい。こののんびりペースでは、3日後に予約してあるサンフランシスコからの帰国便に間に合わないかもしれないということで、下山を決めたのだった。予定より早い離脱に悔しさが無いと言ったら嘘になる。でも、スコー・レイクに出会えた事で、心おきなく山を出られる気もした。

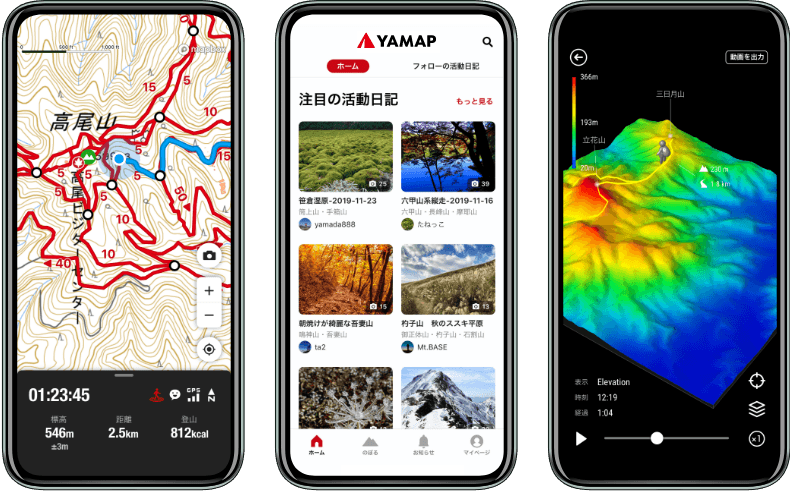

問題はどこから街に出るかだ。高尾山とはわけが違う。広大なアメリカ国立公園の山中にあっては、簡単に街には降りられない。どこかに出口はあるはずだと祈るような気持ちで地図を広げると・・・あった。スコーレレイクから11km南下した西側に位置するトーマスエジソン湖の対岸に、道路表記がある。道路があるなら、街への交通手段もきっとある!というわけで、旅のゴールは急遽トーマスエジソン湖となったのだった。

地図には「WaterTaxi」と書いてある。フェリーで対岸まで運んでくれるらしいが、時刻表がないのでとりあえず私たちは山を爆速で駆け下りていたのである。

ちょうど太陽が湖に沈みそうな頃、私たちは湖畔に到着した。なんと最終のフェリーが出発したわずか15分後。「ここで最後の夜を楽しめよ」そう言われている気がした。というわけで、今夜は一泊して翌朝のフェリーを待つことにした。

祝祭

平たい場所にテントを張って、湖畔を散策する。先人たちの跡が残る大きなファイヤーピットがある。それを見つけた夫はどこかへ駆けていくと、顔の大きさと同じくらいの巨大マツボックリを両手に抱えて戻ってきた。

「これ燃やしたかったんだ!」

テンションが常に一定の夫が珍しく興奮している。確かに、油分と空気を多く含むマツボックリは絶好の焚き付けだ。道中何度も目にしたけれど、直火が許されている場所はほとんどなく、着火する機会には恵まれなかった。それが最終日に叶うのだ。

確かに、凄まじく燃えた。旅の終わりにふさわしい祝祭だった。

その焚き火で湯を沸かし最後の晩餐にとりかかる。もう食料を温存する必要がないからと、ラーメンとリゾットの炭水化物2本立て。これは豪遊と言っても過言ではないだろう。山で満腹になるのは初めてだった。

そして迎えた夜、二人で寝袋にくるまる。少々臭いが鼻を刺激し始めたこの寝袋も、最終日だと思うとただ愛おしかった。

こうして平和に旅を締めくくった・・・・はずだった。

✳︎

朝、目が覚めると珍しく夫がまだテントの中でカメラをいじっている。

「何見てるの?」

と聞くと、夫は無言でモニターを見せてくれた。

そこに写っていたのは、なんとサソリである。

私は目を疑った。恐ろしい生き物トップ10に絶対に入ってくる、あのサソリがここにいる!?

私の眠気は一瞬にして吹き飛び、体を起こして身構えた。

「どこ!?」

私が叫ぶと、「もう大丈夫。殺した」と夫が言った。

聞けば、サソリが現れたのは昨夜のことだという。言われてみれば思い当たる節があった。

テントの中で寝る支度をしていると、外から夫の「おっ」という声が。「どうしたの?」と聞くと、一寸間があってから「なんでもない」との返事。ちょっと違和感があったけれど、深追いする体力もなく諦めてしまっていた。あのとき夫はテントの脇でサソリを発見し、キッチンに出たゴキブリを殺すがごとく粛々と処分していたのだった。

「なんで教えてくれなかったの?」

少し責めるように言うと、「眠れなくなるでしょ?」と彼は答えた。

一匹いれば、他にもいると考えるのが普通だ。だから、私が不安で眠れなくなるだろうと夫は案じたのだ。その配慮に深く感謝しつつも、「サソリが出ても寝る時は寝ちゃうかも・・」と思ってしまったガサツな本音は飲み込んだ。

あらためて、すぐそこに危険が潜む大自然の中に身を置いていることを痛感させられた。入山してからの9日間無事でいられたことが奇跡のように思えた。

フェリーに乗って

フェリーを待つ間、旅を共にした道具たちを1つずつ岩に並べて写真を撮る。軽くなったバックパックが嬉しくもあり、寂しくもある。

旅を共にしてきた靴をパシャリ

実際に迎えにきたのはフェリーよりボートに近い頼りない船だったけど、軽やかにバックパックを背負って乗り込んだ。頬に当たる風が気持ち良かった。

着岸したのはヴァーミリオンバレーリゾート。西海岸から車でやってくるキャンプ客や、ハイカーの補給地として賑わう。ここならきっと街行きのバスが出ているだろう。と思ったら、旅は最後まで私たちを甘やかしてくれなかったのだ。山火事の影響で、普段なら出ているバスの本数を減らしているという。次に出るのは2日後。帰国便のことを考えるとここで待つのは危険だ。こうなったら、あの最終手段に頼るしかない。

そう、伝家の宝刀、親指。

二度目のヒッチハイク

この旅でのヒッチハイクは二度目。初回は羞恥心が邪魔をしたが、この旅を通して私も大きくなった。外で当たり前に用を足すようになった今、見知らぬ人に親指を立てるくらい朝飯前。でも気になることがひとつ。ここから鉄道が通るフレズノ駅まではなんと車で3時間半。そんな長距離を、見ず知らずの外国人(泥だらけで汚い。しかも馬糞も踏んでいる)を乗せてくれるだろうか。例のごとく数台にフラレた後、白いステーションワゴンが止まってくれた。金髪に艶やかな肌が眩しい仲の良さそうなご夫婦だった。「フレズノ」というワードを聞いて当然難色を示したが、たくましさを習得した我々は頼み込んで、有難いことに送ってもらえることになった。

フレズノまで運んでくれた心優しいご夫婦

荷物をトランクに押し込んで、後部座席に座るやいなや、クーラーボックスからキンキンに冷えたペプシを出してくれた。恐縮するにもほどがある。聞けば、ご主人は日本にも来たことがあるらしい。夫がテレビディレクターをしていると打ち明けたら、奥様の笑顔が弾けた。以前アメリカで大好きなクイズ番組に出演したことがあるらしく「景品でこのボールペンをもらったの!」とダッシュボードからボールペンを取り出して嬉しそうに見せてくれた。カラフルな風車のような飾りがついているものの、言っちゃ悪いが書きにくそうな、よくあるチープな景品だ。でも奥様はとても嬉しそうだった。私は、番組を愛する視聴者の熱量に触れた気がした。

テレビの世界に入って15年。入社してからは忙しくて、好きだったテレビをどんどん観なくなっていった。そのうち、どこの世界にもある組織の大人の事情に嫌気がさし、反発心にも似た気持ちを抱くこともあった。退社してフリーランスになった時も、何が何でもテレビの世界にいたいという心持ちではなかった。退社を決めた時に、視聴者のこんな嬉しそうな表情を思い出していたら、私の決断はまた違っただろうか。

話をしていくうちにどんどん打ち解けて、ある驚愕の事実が判明した。なんと、このご夫婦は結婚15周年を記念して、子供たちを預けて二人だけの旅行に来た帰り道だったというのだ!

そんな夫婦水いらずの旅行帰りに、こんな泥だらけの外国人(しかも馬糞を踏んでいる)を乗せてくれるなんて!なんと奇特な方々だろう!!

フレズノ駅に到着し、私たちは感謝の言葉とともにバックパックの底でシワシワになった100ドル札を差し出した。3時間半車に乗せてくれたのだから、当然だと思った。でも、ご夫婦は受け取ってはくれなかった。

「Enjoy!」とだけ言い残し、颯爽とワゴンに乗り込み笑顔で去っていった。最後まで素敵な方々だった。

冒険の終わりに

山火事が無ければ往きも乗っていたはずの高速鉄道「アムトラック」の切符を買う。定刻通りに列車がホームに滑り込んで来ることがこんなに嬉しいなんて。

車窓から見える夕焼けを眺めながら、綱渡りの旅が終わった安堵に包まれた。このまま揺られていればいずれサンフランシスコに着く。もう、明日の食料配分のことも気にしなくていいんだ。そう思うとお腹が空いて、食堂車で買ったピザを二人で頬張った。具がほとんど乗っていないやけに生地が厚いピザだったけど、美味しかった。

こうして私たちの冒険は終わりを告げた。

残り1日はサンフランシスコで観光をすることになったが、街用の衣服やバッグを一切持っていなかったので、コンクリートジャングルをバックパックを背負って闊歩するしかない。アメリカ有数の巨大都市では、この格好は白い目で見られるのではないかと内心ビクビクしていたが、取り越し苦労だった。驚いたことに、次から次へと人が話しかけてくるのだ。目があった瞬間「Congratulations!」と祝福されたことさえあった。私たちに向けられるその眼差しは、憧憬や尊敬が入り混じる、とても温かい眼差しだった。初対面の外国人からそのような視線を向けられるなんて。面食らいつつもとても嬉しかった。

「ハイキングに行ってきたの?」

「ジョンミュアートレイルに・・・」

「ジョンミューア!? すごい! いつか行きたいと思っているんだ! いいなあ! 全部歩いたの!?」

「今回は3分の1くらいを・・。残りは来年以降に挑戦したいと思ってます・・・(照)」

拙い英語でも、トレイルという共通言語があるおかげで話が弾む。いかにトレイル文化がこの地に根付いているのかを思い知った。そして、人種や言語の違いを、文化が軽やかに飛び越えてくれる瞬間を肌で知った。

JMTの旅で一番のお気に入りとなった湖「スコー・レイク」での一コマ

2021年。あの旅から2年が経った。トレイルで毎晩私を温めてくれたフリースが、今は部屋着と化して緊張感のない生活を共にしている。街を目指して山を駆け下りたあの時は一刻も早くこの安全な家に戻りたかったのに、いまでは時々、爆発してしまいそうなほど、山に行きたいと思うことがある。それが叶わない現実を恨みたくなることもある。けど、行く先に何が待っているのか予想がつかないからこその味わいを、あの10日間は教えてくれたはずだ。「いつか分からないけど、いつか行く」そんな曖昧なワクワクを胸に抱きながら、洗濯物を干す毎日も悪くないと思っている。

関連記事:大橋未歩の海外登山 ジョン・ミューア・トレイル(JMT)体験記 #06|マンモスレイクの思い出

関連記事:大橋未歩さんインタビュー「山にハマったきっかけは?」

「山は日常の一部」登山家ならぬ歩山家!? 大橋未歩アナの超自然派な素顔に迫る

山オタクの夫と聖地JMTに挑戦! 大橋未歩流ノーストイック登山とは?

フリーアナウンサー・"歩山"家

大橋 未歩

兵庫県神戸市生まれ。2002年テレビ東京に入社し、スポ−ツ、バラエティー、情報番組を中心に多くのレギュラー番組にて活躍。2013年に脳梗塞を発症して休職するも、療養期間を経て同年9月に復帰。2018年よりフリーで活動を開始。幼少期は山が遊び場。2018年には米国ジョン・ミューア・トレイルをセクションハイクしマイペースに山を楽しむ。

この筆者の記事をもっと読む公式SNSで山の情報を発信中

自然の中を歩く楽しさや安心して山で遊べるノウハウに関する記事・動画・音声などのコンテンツをお届けします。ぜひフォローしてください。