学ぶ

「OM-5 Mark Ⅱ」 登山者に人気のタフな一眼カメラに最新モデル登場!

軽量でタフネス、高性能ながら求めやすい価格設定で、まさに登山のために作られたと言っても過言ではない大人気の一眼カメラOM SYSTEM 「OM-5」が待望のアップデートを果たしました。

その名も「OM-5 Mark Ⅱ」。この記事では、6月17日に発表されたばかりの注目新機種をいち早くご紹介します。

目次

軽くて頑丈だから、安心して山に持っていける

「山の風景や同行者の笑顔を美しい写真に残したい」そんな思いから、一眼カメラに興味を持つ登山者が増えています。近年では初心者が使いやすい操作性を備えたものも増え、一眼カメラのハードルが下がったこともその一因です。

とはいえ、高価な精密機器。登山に持っていくことに不安を覚え、一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか?

そんな方にこそオススメしたいのが、6月17日に発表されたばかりの一眼カメラ「OM-5 Mark Ⅱ」。まずは、その驚くべき軽さと頑丈さをご紹介しましょう。

とにかく小型軽量!

登山にカメラを持っていくなら「重量とサイズ」はとても大切な要素です。重いと体力の消耗につながり、大きいと移動の邪魔になってしまいます。

「OM-5 Mark Ⅱ」の最大の魅力は圧倒的な小型軽量ボディ。本体重量はバッテリー込みで約418gと、一眼カメラの中でも屈指の軽さ。「OM-5(バッテリー込み414g)」からさまざまな点でアップデートされているにも関わらず、わずか4gの重量増に抑えられています。

さらにイメージセンサーも小型のマイクロフォーサーズ規格を採用することで、本体・レンズ共に小型軽量を実現。長時間の登山でも負担を最小限に抑えることができるのです。

水に強い

一眼カメラといえば「精密機器で、水に弱い」というのが常識。 一方で登山は、突然の雨や高い湿度などが当たり前の過酷な環境です。「壊してしまいそう」という不安から、山での使用をためらっている方も多いのではないでしょうか?

その点もご安心を。「OM-5 Mark Ⅱ」は過酷な環境にも耐えうる「防塵・防滴設計(IP53対応)」を備えています。突然の雨にも気を使う必要はありません。

そして、夏場の登山において気になるのが「汗」。カメラに汗がべっとりついて、壊れていないか不安になった経験がある方も多いのでは?

でも、IP53の防塵・防滴性能であれば、そんな心配は不要。汗をかいても不安なく撮影を楽しむことができます(とはいえカメラを長く愛用するために、使用後はしっかりメンテナンスして汗を拭き取ってくださいね)。

ホコリに強い

一眼カメラの大きな魅力として挙げられるのが「レンズ交換」。単焦点やマクロ、ズームといった個性を持つレンズを付け替えることで、様々な自然の表情を切り取ることができます。

でもレンズ交換時は、内部のセンサーが露出してしまうので、ホコリの混入リスクが大幅UP! センサーにホコリがついてしまうと、最悪の場合、高額な費用を払ってメンテナンスに出さなければいけない事態にも。

「OM-5 Mark Ⅱ」はその点も抜かりありません。毎秒30,000回以上の超音波振動により、センサーに付着したホコリを除去する「ダストリダクションシステム」を搭載。登山中にも安心してレンズ交換ができるのです。

寒さに強い

冬山での使用を検討している方は「耐低温性能」もカメラ選びの重要な要素。

精密機器である一眼カメラは、低温によって金属部品の収縮や結露、電子部品の誤作動が起きてしまう場合があるのです。だからこそ、冬山での使用を想定しているなら耐低温は必須の性能。

「OM-5 Mark Ⅱ」なら、冬山での使用も想定した-10℃耐低温設計なので安心です。

個性的な写真が撮影できる優れた描写力

ここまで、「OM-5 Mark Ⅱ」の軽さと頑丈さについて紹介してきましたが、もちろん写真の美しさも圧巻。ここからは、その描写力に迫っていきます。

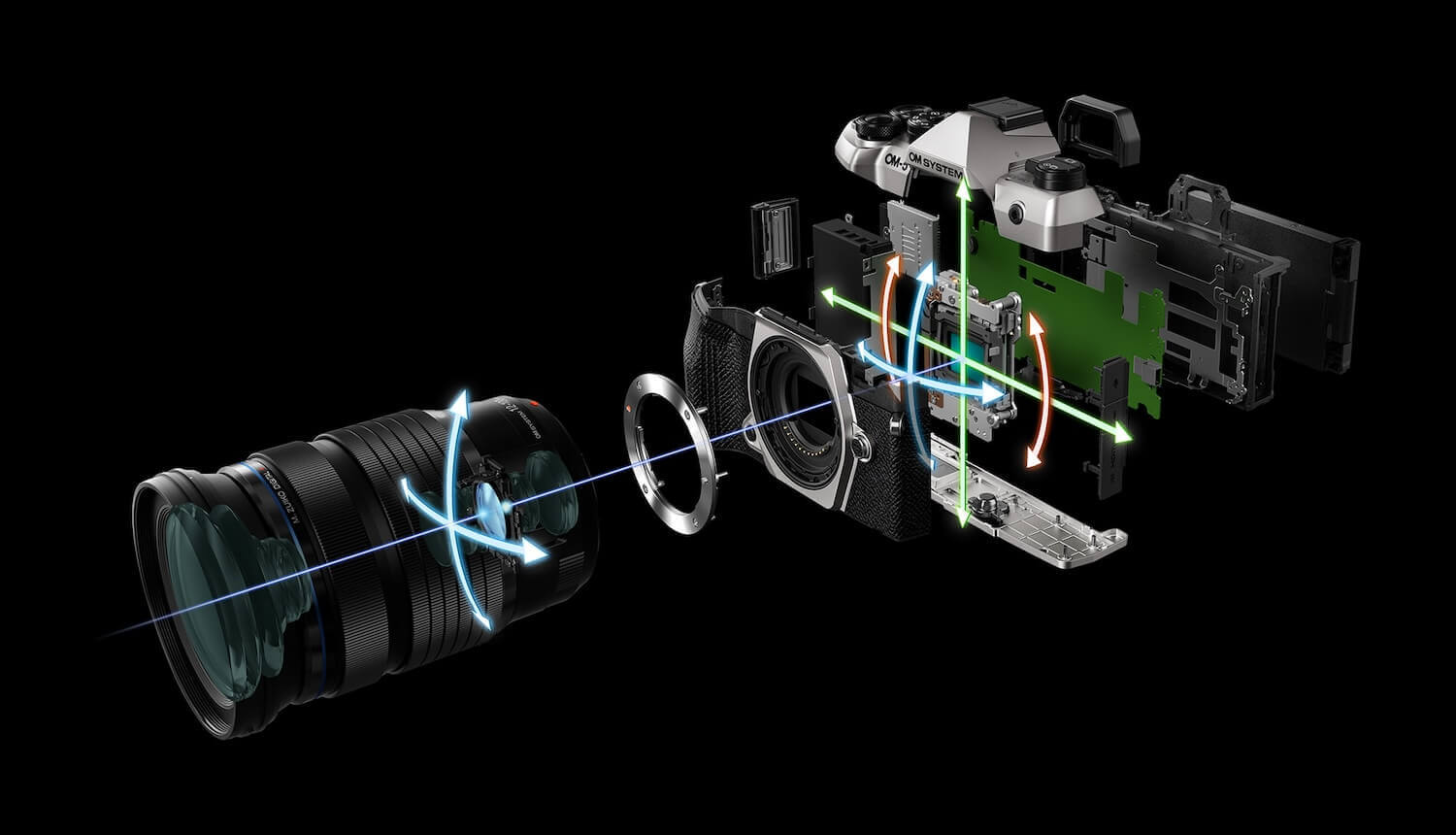

強力な手ぶれ補正機構

薄暗い樹林帯や風の強い稜線、夕暮れの絶景など、手ぶれしやすい登山中の撮影。感動的な一瞬を撮影してみたけれど、写真を確認したらブレブレ…。なんて経験、皆さんもあるのではないでしょうか?

そんな時に頼りになるのが強力な手ぶれ補正。「OM-5 Mark Ⅱ」はカメラボディ内に最大6.5段の手ぶれ補正機構を搭載しており、対応レンズ使用時には最大7.5段の強力な手ぶれ補正が可能です。

手ぶれを気にせずサッと撮影でき、薄暗い環境でも綺麗な写真が撮れる。重くて嵩張る三脚の使用を減らすこともできる。登山者には嬉しい性能です。

難易度が高い星空撮影も強力アシスト

宿泊を伴う登山の魅力といえば、やっぱり満天の星空。しかし、星空の撮影はピントが合わせづらく、設定も難しい…。あの迫力を写真に収めるのは、簡単ではありません。

そんなシーンでは「星空AF(オートフォーカス)」が力を発揮します。OM SYSTEM独自のAFアルゴリズムで、高精度なピント合わせを実現。

「OM-5 Mark Ⅱ」では、さらに「ナイトビューモード」も搭載され、暗闇の中でも、被写体をディスプレイやファインダーでしっかり確認できるようになりました。

シンプルなボタン操作で多彩な表現が可能

「OM SYSTEM」の一眼カメラ(OM-1/OM-3/OM-5シリーズ)に共通する特徴的な機能が「コンピュテーショナル フォトグラフィ」と呼ばれるもの。一般的にパソコン上で行う写真の加工・合成処理などを撮影時にカメラ内部で行う機能です。

パソコンで使用する写真加工ソフトは高額なものも多く、操作も難しいため初心者にはなかなか手が出しづらい領域。しかし、「コンピュテーショナル フォトグラフィ」を活用することで、手軽に独創的な表現を楽しむことができます。

しかも、「OM-5 Mark Ⅱ」で注目すべき点は、その機能の大半を手元のCPボタンで簡単に呼び出せるようになったこと(※)。前モデル「OM-5」では、メニュー画面の中からこの機能を呼び出す必要がありましたが、今回の改善によって一層手軽に楽しめるようになりました。

※一部CPボタンからは呼び出せない機能があります。詳細は公式サイトにてご確認ください。

代表的なコンピュテーショナル フォトグラフィの機能例

ライブND: NDフィルターなしでスローシャッター効果を手軽に実現。滝や渓流を滑らかに、雲の流れをダイナミックに表現可能。

ライブND: NDフィルターなしでスローシャッター効果を手軽に実現。滝や渓流を滑らかに、雲の流れをダイナミックに表現可能。

ライブコンポジット: 星の光跡やホタルの飛翔、弾け飛ぶ火の粉など、明るく変化した部分のみを合成。長時間露光特有の背景の白飛びを防ぎ、美しい光跡写真を手軽に撮影できる。

ライブコンポジット: 星の光跡やホタルの飛翔、弾け飛ぶ火の粉など、明るく変化した部分のみを合成。長時間露光特有の背景の白飛びを防ぎ、美しい光跡写真を手軽に撮影できる。

カラークリエーター:色相と彩度を自由に調整し、自分好みの色合いに調整可能。

カラークリエーター:色相と彩度を自由に調整し、自分好みの色合いに調整可能。

「コンピュテーショナル フォトグラフィ」では、上記以外にも様々な表現の写真を撮影することが可能! この記事ではご紹介しきれないので、もっと知りたい方は下記より公式サイトでぜひご覧ください。

過酷な環境での使用にこだわり抜いた細やかなアップデート

ここまで、「OM-5 Mark Ⅱ」の卓越した登山適性と描写力を説明してきましたが、ボディのフォルムや充電機構にもこだわりがふんだんに盛り込まれています。

最後に「そこまでこだわるのか!」とYAMAP MAGAZINE編集部も驚いた「小さいけれど痒い所に手が届く」前モデルからの改善ポイントをご紹介しましょう。

USB TYPE-Cでの充電・給電が可能に

前モデルではUSB Micro-Bを搭載していましたが、「OM-5 Mark Ⅱ」では、スマートフォンなどでも主流のUSB TYPE-Cを搭載。充電ケーブルの共有ができるようになりました。

さらに特筆すべきは「給電」機能が搭載されたこと。モバイルバッテリーで給電しながらの撮影が可能になりました。

上部のデザインをシンプルに、グリップはさらに握りやすく

上部(軍艦部分)のデザインはよりシンプルに。ホコリや水分がたまりにくくなりました。

さらに、握りやすさをより向上させるためグリップデザインを改善。しっかり構えられる、しかも落としにくい設計になっています。

アウトドア好きの琴線を揺さぶるサンドベージュカラー

前モデルでも人気だった「シルバー」「ブラック」に加え、今回のアップデートではマットな質感の「サンドベージュ」が新たに仲間入り。アウトドアにぴったりなタフさを演出してくれます。

*

OM SYSTEMらしい使い勝手とタフさを引き継ぎながら、山での使いやすさを追求しアップデートされた「OM-5 Mark Ⅱ」。アウトドアユースを徹底的に想定して作られているため、山での使い勝手は抜群です!

「もっと画質がいいカメラ」「もっと色々なことができるカメラ」は世の中に多くあります。でも「山に持っていくカメラ」としては、これが最有力候補だと言えるでしょう。

3/28(土)「登山と写真の祭典」が八王子で開催決定!

2026年3月28日(土)、東京都の八王子駅そばにて「OM SYSTEM」主催のイベント「HIKER’S SUMMIT」が開催決定!YAMAPもステージ登壇・ブース出展を行います。登山と写真の素敵なイベントです。気になる方は下記バナーから詳細をチェックしてくださいね!

YAMAP MAGAZINE 編集部

登山アプリYAMAP運営のWebメディア「YAMAP MAGAZINE」編集部。365日、寝ても覚めても山のことばかり。日帰り登山にテント泊縦走、雪山、クライミング、トレラン…山や自然を楽しむアウトドア・アクティビティを日々堪能しつつ、その魅力をたくさんの人に知ってもらいたいと奮闘中。

この筆者の記事をもっと読む公式SNSで山の情報を発信中

自然の中を歩く楽しさや安心して山で遊べるノウハウに関する記事・動画・音声などのコンテンツをお届けします。ぜひフォローしてください。