楽しむ

YAMAP流域地図はなぜ生まれたのか|エンジニアを突き動かした豪雨災害

行政区分ではなく、流域という自然の住所で大地をとらえる「YAMAP流域地図」。

2024年5月にリリースされ、YAMAPユーザーをはじめとする登山者だけでなく、普段は登山になじみがない個人や企業・団体からも多くの反響が寄せられています。

なぜ登山GPS地図アプリを主軸とするYAMAPが、「流域」という自然の区分を視覚的にわかりやすくしたサービスを構想し、実現にこぎつけたのか。そしてどのような課題の解決によって社会にインパクトを出そうとしているのでしょうか。

まだ誰も足を踏み入れていないプロダクトをつくる上での苦労などを、ヤマップ代表の春山慶彦と開発陣に聞きながら、流域地図が社会に問いかけたいメッセージや、今後の展開について説明します。

目次

流域地図の開発に至ったきっかけ

流域地図を構想した代表の春山

遡ること2020年7月8日夜。YAMAP代表の春山は、ビジネスチャットSlack(スラック)の全社員向けのチャンネルで、一件の書き込みをする。

“温暖化、気候変動とともに、水害などの自然災害は、今後も続くと思われます。

森の保水力を取り戻す営み、 不要なダムを撤去して自然な川に戻す営み、流域思考で自然を捉え直す活動が急務になりそうです。

YAMAPとしても、チャレンジしていければ。近い将来に。必ず。 ”

折しも2020年7月は、YAMAP本社のある九州など、国内各地で記録的な大雨をもたらした「令和2年豪雨」が発生した月。

熊本の最大河川、球磨川の流域の多くの雨量観測所では、7月3日、4日のわずか2日間で7月の平均雨量1ヶ月分に相当する猛烈な雨量を観測した。

球磨川のほか、筑後川や飛騨川、江の川、最上川といった大河川が耐えられずに氾濫が相次ぎ、全国で死者8人・行方不明2人、住宅全半壊約10,000棟、住家浸水7,000棟などの甚大な被害が発生。

護岸工事やダム建設など、これまでの治水のあり方が限界に来ていることは、明らかだった。

社内向けに、流域思考の重要性について述べた春山のSlackの投稿

春山がSlackに冒頭のメッセージを書いた7月8日も、九州から東日本にかけて停滞した梅雨前線の影響で、午前中を中心に西日本と東日本の広い範囲で大雨が続き、重大な災害の起こるおそれがある大雨特別警報が岐阜県と長野県に発令されていた。

「一度に降る雨の量が桁違いになっている」

日本列島に暮らす多くの人たちが、気候変動の影響をいやがおうにも実感せずにはいられない。YAMAP本社(福岡)がある九州でも豪雨が頻発するようになっており、春山もそれを肌で感じる一人だった。

「流域地図」を構想したきっかけについて、春山はYAMAPの流域地図のリリース後、次のように振り返る。

YAMAP代表 春山慶彦(以下、春山)

「九州に限らず、この10年ぐらい、毎年のように全国各地で10年、数十年に一度と言われる水害が起きています。

これまでの治水のあり方に疑問を持つようになり、ダムとか河川とか街でそれぞれ部分的に対処するのではなく、山・川・街・海を含んだ全体で治水するにはどうしたらいいんだろうかと考えていました。

さらに、もう一つの問題意識として、山がどうしても山好きの人や、山に関わってる人にしか親しみがなく、街で暮らしている多くの人たちにとって山が遠い存在になっていることも課題感としてありました。

都市化が進んで、山・川・海といった自然の恵みとか、自然との繋がりを感じにくくなってるので、この繋がりをどうにか可視化できないか、ずっと考えていました」

登山GPS地図アプリを運営するヤマップが目指すのは、誰もが登山を安心して楽しめる環境を整えることだけにとどまらない。自然から離れがちになってしまっている現代人が、山を歩くことで「地球とつながるよろこび。」を体験し、身の回りにある風景の関心や愛着を深める社会的素地をつくりたい、という思いがある。

それだけに、「都市に暮らす人々の山とのつながり」「気候変動時代の治水」という2つの社会課題の解決も、自然をテーマとする企業の責任として、YAMAPメンバーにも違和感なく受け入れられることだった。

流域思考との出会い

春山がSlackで流域で治水を考える必要性を述べ、この2つの課題について考え続けていた2021年夏。

岸由二先生(慶大名誉教授)が提唱する「流域思考」という考え方を、解剖学者・養老孟司さんと対談していた『環境を知るとはどういうことか』(PHP研究所)という本で知り、直感する。

春山

「『流域思考』とは、自分たちが暮らす足もとの大地を、行政の住所ではなく、自然の住所である『流域』という地形でとらえる考え方。これこそ山をより身近に感じてもらう視点であり、行政に関係なく流れる川の治水を行う上でも大きなインパクトを起こせるのではないか、と。

岸先生は本の中で『流域思考を社会に実装するためにも流域地図が必要だ』と当時からおっしゃっていて、調べてみると岸先生が考えるような流域地図はまだ存在しておらず、であれば『私たちYAMAPがつくろう!』と、岸先生に直接コンタクトを取りました」

豪雨災害から約1年。流域地図のプロジェクトが本格的に動き出した。

流域とは何か

そもそも「流域」とはなにか。「流域思考」の提唱者、岸先生は次のように定義している。

岸由二・慶応大名誉教授(以下、岸先生)

「流域とは『雨水が川に集まる大地の地形』。私たちが暮らす足元の大地を含め、地球上のほぼすべての場所は、流域でとらえられます。都道府県や市町村といった人間がつくった行政区分ではなく、水の流れを基礎とした生命圏の区分が『流域』。その意味で、流域は地球の生態系の単位とも言えます。

そして、自然と切り離されがちな生活をする都市住民が、自分たちが暮らす足もとの大地を「流域」という地形でとらえるのが『流域思考』です」

正直、最初はピンと来なかった

流域地図の作成を最初に依頼されたCTOの樋口

地図をベースに、流域を視覚化する「流域地図」について、春山から幾度なく相談され、流域地図開発の依頼を最初に受けたのが、CTO(最高技術責任者)の樋口浩平。YAMAPの黎明期から登山GPS地図アプリを技術的に牽引してきた、ヤマップ2人目の社員でもある。

CTO(最高技術責任者)樋口浩平(以下、樋口)

「たぶん多くの人がそうだと思うのですが、最初は『流域』と聞いても、ピンときませんでした。地域を流域で分けることなんて、考えたことがなかったですから。

でも、春山さんがすすめていた、岸先生の著書『生きのびるための流域思考』(ちくまプリマー新書)を何度も読んでいるうち、地域を流域という自然の住所で考えることで、自然災害を防ぐ意義がわかるようになってきました。

それに、自分が小さい頃に砂場で山を作って水をかけたときにできる水の流れや水たまりを思い出して、そういう区切りで地域を定義するというのは、自然そのものだな、と。

それが最終的に治水や生命圏の保持に繋がったりするところもおもしろいですし、そういう考え方を社会のみんなで共有できると、世界の見方も変わっていくんじゃないかなと思い、開発の社会的な意義を理解しました」

YAMAPの革新を生む探索的プロジェクト

この流域地図は、収益に直結しなくても、会社のパーパス「地球とつながるよろこび。」を実現するために不可欠な「探索プロジェクト」の一環。

YAMAPではユーザーの声と行動をもとに開発を行っているが、会社のパーパス実現のため、研究・探索的に新しい機能を開発する動きがある。

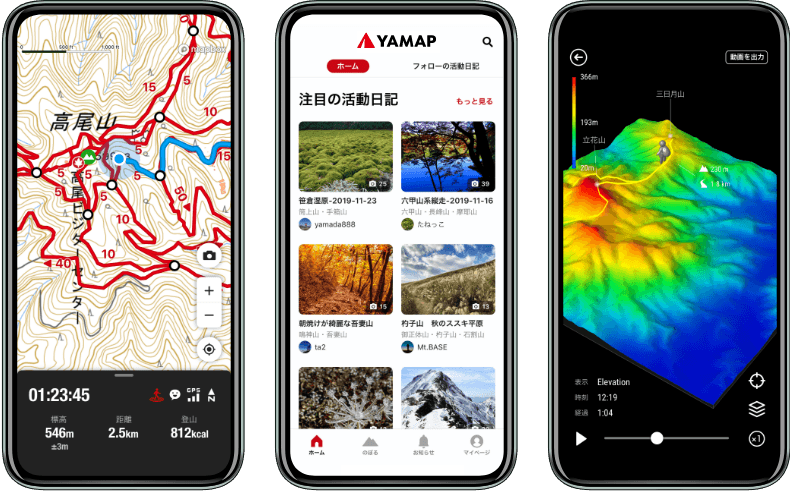

これまでも、家族や友人に現在地を共有できる「みまもり機能」や、歩いた軌跡を3D動画にする「3Dリプレイ」、YAMAP独自のコミュニティポイント「DOMO」など、革新的な機能を送り出してきた。

登山中の位置情報を YAMAP のサーバーに定期的に送信することで、帰りを待つ家族や友人など大切な人たちに位置情報を共有する「みまもり機能」。YAMAPのイノベーションは「探索的なプロジェクト」から生まれてきた

流域地図の開発は、短期的な収益にはすぐにつながらないが、長期的に社会へインパクトをもたらすという建て付けで、春山が岸先生にコンタクトをとった半年後の2021年末にスタートする。

登山GPS地図アプリの黎明期から開発を主導してきた樋口にとって、ゼロから生み出す作業は、エンジニア冥利につきる幸せでもあった。

流域で足元の自然をとらえる流域思考への共感を原動力に、プロジェクトを進めようとするが、開発で手を動かす以前に、「流域の定義」という難題がたちはだかる。

樋口

「流域地図は、YAMAP同様、地図を主体としたサービスですが、登山GPS地図アプリは、登山道と山頂のデータがあればできます。そして、登山道は当然、目に見えるものであり、それを登山者が歩いているので正解がわかりやすい。

だけど、川は見えますが、流域の区切りは日常生活では見えにくいですよね。山の尾根が分水界になっているだけならわかりやすいですが、街なかの平地のような場所でどうやって区切りを出せばいいのか……」

岸先生はカシミールという3Dの地図ソフトなどを使って手書きの流域地図を作っていたが、日本全国の流域をYAMAPが手作業で網羅するのは現実的ではない。

樋口は「標高から流域を出せるんじゃないか」と思いつき試したものの、そもそも川の流れに沿っていなかったり、川を横切るような流域地図ができてしまったこともあり、試行錯誤の日々を過ごしていた。

困難を乗り越え、流域地図を実現したエンジニアの思い

流域地図の開発作業を担った森脇、熊本県八代市出身

1人で開発していた樋口から相談を受けていたのが、同じくYAMAP初期からいるエンジニアの森脇誠智(なりとも)。本格的な開発作業は森脇が担うが、最初に流域地図のことを樋口から聞いたときには、自分が担当するとは、まったく想像もしていなかった。

エンジニア 森脇誠智(以下、森脇)

「(定期的に上司と部下が1対1で行う)1on1面談などオフィスで会う度に、(樋口)浩平さんから『流域地図をつくっていて、大変なんですよ』と聞いていました。ただ、『これをやってください』みたいな業務上の指示は当初ありませんでした。

全国の流域を表示する仕組みの説明をしてもらったとき、『大地に降る雨を水たまりごとに区切って、水が海に流れるところまでを表示しないといけないようだ』ぐらいの感じで聞いていました」

令和2年豪雨の際に、流域で考える必要性を春山がSlackに書き込んだとき、森脇は「全社員向けに常日頃送っている社会への問いの一つだと思い、特段、すぐに反応していなかったんですよね」と打ち明ける。

故郷の被災者の姿に、流域思考の重要性に気づく

ただ、熊本出身の森脇にとって、令和2年豪雨で、甚大な被害を受けた故郷の姿をテレビ報道でみたとき、流域地図の開発を進める使命感のような感覚を抱かずにはいられなかった。

テレビ画面に写されていたのは、自分の出身地と同じ方言で窮状を訴えている被災者の姿、子どもの頃、海水浴をしに通った街が洪水で変わり果ててしまった現状──。

治水を考える意識が自分ごと化され、春山が触れていた流域思考の必要性を思い返す。

森脇

「それから、岸先生の書かれた本を何冊か読みました。流域全体で治水を行う流域思考の考え方や、そこに暮らす人たちにとって共通の生命圏を可視化する流域地図の意義も腑に落ちました。自分がやらなくてはという義務感も湧いてきて、『こういうやり方なら流域地図を実現できるんじゃないか』みたいな提案を浩平さんにしていきました」

治水で大事な小流域まで見えるように

YAMAPの流域地図でみた都内の多摩川流域

森脇も樋口同様、「流域をどうやって定義するのか」からの作業。

森脇

「そもそも『流域』というものを知らない状態でしたので、その概念や考え方の理解から始まり、流域を定義するための手法や必要となるデータの調査、そしてそれらを使った細かい検証を行って評価する、という作業を当初は繰り返していました。

岸先生からは、『治水の観点では川の氾濫は小さな流域で起こるので、細かい単位で流域を捉えることが重要だ』というアドバイスもいただいていていたので、その点もうまく実現させたいと考えていました」

しかし、しばらくは期待しているような検証結果が得られず、時間だけが過ぎていくような状況。森脇もどうしたものかと悩んでいたとき、ブレークスルーを提供したのは意外にもエンジニア陣ではなく、社内で水害に詳しい大手損保出身のメンバーだった。

森脇

「たまたまこのメンバーと話す機会があり、目指す流域地図の実現を大きく前進させるきっかけになった『日本域表面流向マップ』(*1)の存在を教えてもらえたのが大きかったです。これをきっかけに、飛躍的に高い精度で流域を表現できるようになりました」

まさに悩んでいたところにぴったりのピースがハマった。さらに独自の計算で流域の区切りも算出でき、主要河川から小流域までの入れ子構造にした表示方法を確立。YAMAP流域地図は2024年5月にリリースされた。

*1主に国土地理院の「国土数値情報」「基盤地図情報」を用い, 東大と京大が開発した高解像度水文地形データセット

これからの流域地図

森脇が好きな「フィッシュマンズ」というバンドに、「宇宙 日本 世田谷」というアルバムがある。森脇は開発の途中に「この入れ子構造は、まさに流域!」と気づき、開発のテーマソングにする

流域地図は5月のリリースで完成したわけではなく、むしろスタートライン。森脇はさらなる精度の向上を目指している。

森脇

「河川や河口の情報はまだまだで、名称不明の河川が多いのも事実です。メジャーどころの河川はちゃんと名前がついてますが、小さな河川は本当は名前があるけれど名称不明になっているものも多いです。

私たちYAMAPの力だけでは限界があるので、ユーザーさんの力を借りるなどして、小さな河川の名称を増やしていく仕組みを実現したいと考えています。

あとは流域自体の精度が甘い部分や表示ができていないエリアもまだあります。現地の流域に詳しい方が見ると、『少し違うかも』といった部分があるかもしれません。

1stリリースではまず土台を作ったので、それをベースにより精緻にしていくのが次の目標です。ユーザーさんの集合知を活かしたり、専門家の方とタッグを組みながら流域地図をブラッシュアップしていきたいです」

岸先生が流域地図に期待したこと

森脇が作業をしていて不安だったのが、リリース直前より、そもそも作っている地図が、流域思考の提唱者の岸先生のイメージに近いかどうかだった。

コロナの影響でオンラインミーティングが中心だったこともあり、春山、樋口、森脇ともども、岸先生と深い信頼関係を築けているか心配に思う部分もあった。

開発の着手から1年後の2022年末。源流から海までの流域全体を体感できる三浦半島・小網代の森を、自然保護にかかわる岸先生に案内してもらったのがYAMAPメンバーとの初対面。

一行は散策後、小網代の入口そばにある大型スーパー2階の談話室でミーティングをすることになるが、森脇は流域地図のプロトタイプを岸先生に初めて見てもらったときのことを今も鮮明に覚えている。

森脇

「恐る恐るお見せしたんですが、パソコンの画面でクリックした福岡県糸島地域の流域が表示されているのをみて、『これだよ!』とすごく興奮気味に喜ばれていたのがめちゃくちゃ嬉しかったですね。対面後は、岸先生にも信頼してもらいながら自信をもって開発作業ができました」

岸先生は、最初にリリースされた流域地図を見て、日本列島のすべてをカバーしていていたことに、再度驚くことになる。

岸先生

「関東や九州だけかと思ったら、全土の流域地図が出てきて、本当にびっくりしました。現在は多摩川や荒川などの本流から、それぞれの支流の第4階層まで表示されますけど、細かい支流の名前まで表示できると、その流域のみんなが、本当に自分たちの『リバーネーム』を持てるようになるからいいですね。あとはどうやって、子どもや一般市民を巻き込んで流域に親しみ、楽しんでもらうかです」

春山と会う以前に末期がんを経験している岸先生。これを克服したものの、流域地図の開発作業中の2023年に「死を覚悟し、遺書を書いた」というほどの大病を患って入院していた。

それだけに、YAMAPの開発陣以上に、自身の流域思考を視覚的にわかりやすくした地図の完成を喜び、さっそく地元の教育現場でも活用を始めている。

人の暮らしに役立つ社会実装

流域地図:https://watershed-maps.yamap.com/maps

春山はリリースまで尽力したメンバーの苦労をいたわりつつ、見据えるのは、流域地図が人の暮らしにさらに役立つ社会実装だ。

春山が岸先生から口酸っぱく言われているのが、「流域思考とか流域地図というのは命に関わるっていうのが、何より1丁目1番地で、お遊びじゃない」ということ。

具体的には、流域地図をベースに水害・土砂災害のデジタルハザードマップと重ね合わせ、暮らしの場所だけでなく、出先で大雨が降った時に流域地図で自分がいる場所が安全かどうかをちゃんと分かるように可視化することを意味する。

春山

「だから、治水とか水災害で役に立つ地図にするというのが、一番最初にやらないといけない社会実装なんです」。

2024年6月にはその一歩目として、想定される自然災害の被害の大きさを色で表したハザードマップを流域地図で表示できるようにした。

流域地図の楽しみ方

春山

「流域地図で、自分の住んでる場所の源流の山が表示されます。ユーザーさんには自分の暮らしてる場所の源流の山へ足を運び、山から自分の場所を見下ろす経験をぜひしてほしいです。流域という概念が自分の身体の中にインストールされるはずです」

春山が令和2年豪雨を受けて「近い将来に。必ず。」と宣言した誓いは、その4年後に国内初の3Dデジタル「YAMAP流域地図」のリリースとして実現した。ただ、流域地図のプロジェクトはこれで終わりではなく、あくまでスタート地点。

YAMAPユーザーはもちろん、足元の流域に関心を持った人たちと一緒に、自然とともに豊かに暮らす社会を目指していきたい。そのきっかけを流域地図でつくり、次世代へと流域思考をつなげていく。

関連記事を見る:流域の観点で、足もとの大地をとらえなおす|「流域思考」の岸由二先生に聞く【Part 1】

▼YouTubeで「流域思考」岸先生との対談を見る

YAMAP MAGAZINE編集部

石田礼

インドネシア邦字紙と北海道新聞社で報道記者、アウトドアメディア編集を経て、22年からヤマップ。YAMAP MAGAZINE編集長。登山歴は約18年。山歩のほか、山スキーや渓流釣り、パックラフト、沢登りなどで、日本の季節の移ろいを楽しむ。山多めのX(旧ツイッター)https://twitter.com/hokkaidododo

この筆者の記事をもっと読む公式SNSで山の情報を発信中

自然の中を歩く楽しさや安心して山で遊べるノウハウに関する記事・動画・音声などのコンテンツをお届けします。ぜひフォローしてください。